Al finalizar el pase de prensa y público de Rojo, de Benjamín Naishtat, seis días antes de que la película recibiese los premios a la mejor dirección, actuación masculina y fotografía del Festival de San Sebastián, una señora de aproximadamente unos 70 años se dirigió a mi ilustre compañero de butaca y, con cara de desconcierto, le preguntó por el significado de lo que acabábamos de ver: no lo había entendido. Había varios elementos a tener en cuenta para contextualizar su pregunta: se había pasado buena parte del metraje mirando su teléfono móvil, rasgo inequívoco de la espectadora casual, y por su vestimenta, porte y compañía (otras dos mujeres de parecidas características), podemos colegir que se trataba de una señora de clase alta, tal vez jugadora ocasional de bridge, quizá madre de unos hijos licenciados en universidades privadas, acaso dueña de varios pisos señoriales con elegantes fachadas que dan lustre a la ciudad: en cualquier caso, alguien para quien la visita al Kursaal era un acto social, y la película en cuestión era lo de menos: un espectáculo de ballet o un monólogo humorístico habrían servido también. El problema, deduciremos entonces, no es que no hubiese entendido la película: es que la había entendido demasiado bien, porque estaba hablando de ella misma; todo lo que sucedía en Rojo era lógico e inapelable, todo normal. ¿Dónde estaba el conflicto, dónde estaba la película?

Sin duda, el prólogo de este largometraje argentino no ofrece apariencia alguna de conflicto: un plano fijo y frontal de una casa, con las puertas abiertas, de la que se están retirando muebles: no parece un robo, sino una simple mudanza o una renovación por compra de nuevos enseres. Lo extraño es el por qué de ese comienzo: en ese encuadre anodino, por su duración, intuimos que hay algo más, alguna clave oculta. Más adelante, veremos cómo el protagonista, un abogado encarnado por Darío Grandinetti, visitará este inmueble en compañía de un amigo que quiere adueñarse del edificio de manera fraudulenta, y en su interior estarán todas las claves que necesitamos, sin necesidad de verbalización alguna: el lomo de un libro en el que solamente se distinguen unas siglas, "URSS", un retrato del Che Guevara en la penumbra de un suelo sucio en el que, además, se ven fragmentos de cristales rotos y, para rematar, en la pared de unas escaleras, una mancha roja. El plano inicial ha alcanzado de súbito otra significación: no era una mudanza, era un desvalijamiento; sus dueños no eran los que trasladaban los muebles, sino, muy probablemente, unos militares cuyo servicio al estado de cosas era repartirse las pertenencias de una familia a la que previamente habían señalado como "a extinguir". El desencadenamiento de esta demencial lógica nos dice que los dueños de esa casa serán declarados "desaparecidos", como otros centenares ese año (entre ellos, Carlos José Crespo, padre de la protagonista de La idea de un lago Carla Crespo) a pesar de que "sólo" estemos en 1975 y la práctica exterminadora todavía no sea la única política informadora del Estado; pero antes de las Juntas Militares la Triple A ya está campando a sus anchas y la personalidad de María Estela Martínez, viuda de Perón, al frente del Estado es tan nula como la que demuestra ahora como interesadamente amnésica y olvidada vecina del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada.

Hay en Claudio, nombre del personaje principal, una cierta ambigüedad y un toque de indolencia que nos recuerdan al protagonista de otra película con la que Rojo está sin duda emparentada, La larga noche de Francisco Sanctis, pero en este caso se trata de una indeterminación siempre funcional al poder y oscilante, en último término, hacia el lado diestro del mundo, que es a donde su temperamento le conduce: una demostración, por otra parte, de que no todas las ambigüedades son iguales. El ambiente de tensión extrema que Naishtat construye en la larga secuencia consecutiva al prólogo no hace perder los nervios a nuestro protagonista; sí le ofrece la oportunidad de ofrecer un ejemplo de educación y modales, de dar "una lección" al desquiciado hombre que irrumpe en un restaurante y acaba acusando significativamente de "nazis" (término que, más allá de su banalización actual, presupone una conciencia política muy concreta en ese contexto al ser usado de esta manera) a todos los que lo rodean. Todo lo que necesitamos saber sobre Claudio sucede en esa secuencia y su resolución final es indicativa del tipo de cadáveres con los que está dispuesto a cargar en su armario: todos los que hagan falta, siempre que le supongan una preocupación menos.

El cuidado que Naishtat pone en detalles en apariencia menores le permite ir componiendo una línea de puntos que describe un paisaje moral transigente con la represión y presto a recibir de forma cómplice la llegada de la dictadura militar abierta. Paisaje moral que inunda todo tipo de estamentos: desde los bufetes de abogados hasta las asociaciones de padres, pasando por un estamento periodístico silencioso y pasivo ante las amenazas explícitas. En este sentido, no es casual que el juego de mesa con el que Claudio y su familia se divierten plantee "la invasión de Polonia", vista como "inevitable", así como que en un espectáculo de magia se haga alusión, con hincapié en el término, a una "desaparecida", y que en la retransmisión radiofónica que suena de fondo en el bufete se clame contra el caos gubernamental y se pida un golpe de timón, traducido finalmente en un tenebroso interventor federal cuya alucinada rueda de prensa se inicia sacando un látigo (literal) ante los periodistas y cuyo disparatado discurso incida en las "relaciones fraternales" con los Estados Unidos (imposible no pensar en las "relaciones carnales" por las que posteriormente apostará el ministro de Exteriores de Carlos Menem, Guido di Tella), y que el leit motiv de todo ello sea un incidente tan ridículo como las dificultades de unos vaqueros norteamericanos para dar un espectáculo de rodeo. Incidente, en todo caso, sintomático del tipo de discurso, tan imbécil si no resultase criminal, de sumisión a la Doctrina de Seguridad Nacional hasta en los detalles más nimios que pretenderá justificar el accionar de las juntas militares.

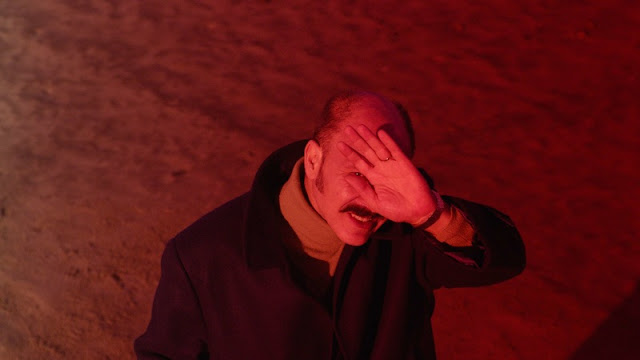

Estéticamente, Rojo es muy fiel a la época en la que está ambientada a través de la textura de la imagen (especialmente en los desenfocados, de un aspecto tan analógico que parecen imitar, más que al cine, a la televisión de entonces), su uso de los zooms (no abusivo pero sí significativo) y una ambientación ejemplar, en la que ningún objeto parece desubicado. Destaca también su cromatismo, en una sobresaliente dirección de fotografía (a cargo de Pedro Sotero) que consigue justificar el título de la película y es parte esencial de una de sus secuencias climáticas, en la que un abrupto eclipse de sol inunda de rojo un ambiente juvenil en una terrible premonición de la masacre que llega.

Pese a su dureza argumental, hay en Rojo unos toques irónicos muy medidos que se concentran en el personaje de Sinclair, un siempre inquietante Alfredo Castro, detective sardónico de jactanciosos silencios y, pese a todo, militancia inequívoca: procede del Chile de Pinochet (aunque lo haya hecho como estrella televisiva, inevitable es pensar en la colaboración represiva entre gobiernos, ya vigente con un Plan Cóndor recién acordado) y su visión del mundo se resume en esta sentencia:

A través de todos elementos, Benjamín Naishtat consigue un relato poliédrico, de rica complejidad, inequívoco tono de denuncia y profundo alcance histórico, que viene a sumar un hito más a un cine argentino reciente que no deja de indagar en la incurables heridas que dejó una de las dictaduras más despiadadas y moralmente corruptas de las últimas décadas, y sobre cuyos cadáveres se funda buena parte de nuestro mundo actual, en una ilustración de las palabras que Nicole Brenez pronunció hace pocos meses:

Estéticamente, Rojo es muy fiel a la época en la que está ambientada a través de la textura de la imagen (especialmente en los desenfocados, de un aspecto tan analógico que parecen imitar, más que al cine, a la televisión de entonces), su uso de los zooms (no abusivo pero sí significativo) y una ambientación ejemplar, en la que ningún objeto parece desubicado. Destaca también su cromatismo, en una sobresaliente dirección de fotografía (a cargo de Pedro Sotero) que consigue justificar el título de la película y es parte esencial de una de sus secuencias climáticas, en la que un abrupto eclipse de sol inunda de rojo un ambiente juvenil en una terrible premonición de la masacre que llega.

Pese a su dureza argumental, hay en Rojo unos toques irónicos muy medidos que se concentran en el personaje de Sinclair, un siempre inquietante Alfredo Castro, detective sardónico de jactanciosos silencios y, pese a todo, militancia inequívoca: procede del Chile de Pinochet (aunque lo haya hecho como estrella televisiva, inevitable es pensar en la colaboración represiva entre gobiernos, ya vigente con un Plan Cóndor recién acordado) y su visión del mundo se resume en esta sentencia:

Somos cartesianos. Las cosas son blancas o negras, no hay nada en el medio.así como en su transigencia con el delito sobre el que se funda la trama, en nombre de su "lucha contra un mal mayor".

A través de todos elementos, Benjamín Naishtat consigue un relato poliédrico, de rica complejidad, inequívoco tono de denuncia y profundo alcance histórico, que viene a sumar un hito más a un cine argentino reciente que no deja de indagar en la incurables heridas que dejó una de las dictaduras más despiadadas y moralmente corruptas de las últimas décadas, y sobre cuyos cadáveres se funda buena parte de nuestro mundo actual, en una ilustración de las palabras que Nicole Brenez pronunció hace pocos meses:

Hay casos de situaciones traumáticas en las que las imágenes no dejan de volver, porque la verdad nunca se ha dicho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario